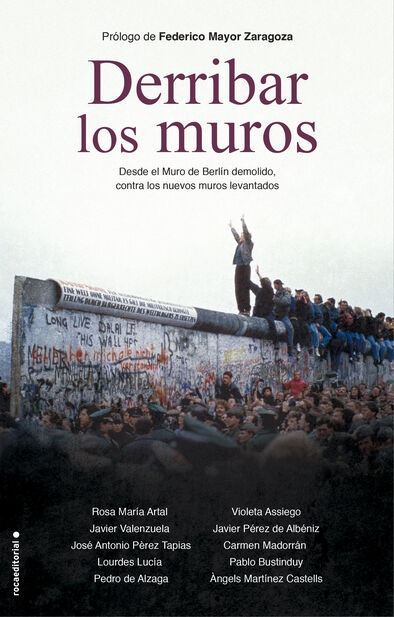

El 9 de noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín, cambió la historia del mundo. En poco tiempo se desintegró la Unión Soviética y concluyó la Guerra Fría. Dos hechos concatenados y trascendentales. La Guerra Fría resumía el enfrentamiento a todos los niveles entre el bloque occidental y el bloque del Este, que se materializó cuarenta y cinco años atrás, al concluir la Segunda Guerra Mundial. Fuertemente armados ambos bandos, la tensión nunca estalló. De ahí el calificativo de "fría" que se dio a la contienda. Lo impensable estaba sucediendo. El fin de la URSS, disuelta oficialmente solo dos años después de la apertura del Muro de Berlín (el 26 de diciembre de 1991), implicó acabar con el orden mundial vigente, a que que se había basado en el contrapeso de dos bloques antagónicos.

Por un tiempo, se mantuvo la ilusión de que los tiempos de conflicto darían paso a tiempos de paz que propiciaran progreso. Bien mirado, no fue así. Apasionante tránsito, lleno de matices, que conviene repasar y repensar. Ahora mismo, la guerra en el mundo ya no es fría ni templada, sino un volcán de incertidumbres, fuego y odio. Sobre las ascuas de la injusticia, prende de nuevo una ultraderecha marcadamente necia, con dirigentes asombrosos y una concepción de la vida donde el dinero lo rige todo. Desencanto y apatía en la sociedad. Cansancio hasta de estar indignados.

Habrá que ir paso a paso. Uno de los mayores privilegios del periodismo es que permite ser testigo directo de esos giros trascendentales, y es lo que me ocurrió aquella noche gélida y lluviosa en la RDA. Con un equipo de Informe Semanal, de Te- levisión Española, asistimos, en el puente de Bornholmer de Berlín Este, al momento cumbre: fue allí donde se abrió el Muro, el primer control fronterizo en dejar expedito el paso. Fuimos los únicos informadores de ese momento irrepetible. La historia sucedía tan cerca como para tocarla y sentir que el mundo sería diferente a partir de entonces.

Y lo fue y lo es. Este libro trata de analizar los cambios producidos en tres décadas. Drásticos buena parte de ellos; algunos, vertiginosos; otros, impensables. Nuevas revoluciones se están sucediendo tan radicales como la que derribó el Muro, y permanecen casi imperceptibles para la mayoría. Miremos, pues, a este presente turbador. A un futuro incierto cuyo rumbo debemos marcar desde hoy. Porque será distinto, según se elija el camino. Lo que llama la atención es con cuánta intensidad avisa la historia y qué necesario es escucharla. Avisa y prevé.

Un breve resumen de los hechos nos sitúa ante una ciudad dividida en cuatro partes (dos, en realidad), consecuencia de la derrota en la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi. La URSS controla el lado este; Estados Unidos, Reino Unido y Francia, el occidental. El 13 de agosto de 1961, de noche, las autoridades germanorientales comienzan a levantar un muro que caerá, también de noche, el 9 de noviembre de 1989. Separó dos mundos tan diversos que, en realidad, vivían de espaldas el uno del otro, aunque contrarrestando y conteniendo su poder. Y todo a costa, sin duda, de numerosas víctimas de todo tipo.

Al mando de la URSS está Mijaíl Gorbachov. Viene promoviendo reformas de calado en el sistema comunista, sobre todo después del desastre nuclear de Chernóbil, en 1986. Es lo que se conoce como "glasnost" (apertura), que ha de permitir una mayor libertad de expresión y de prensa. La perestroika (reestructuración) aborda pilares fundamentales del sistema político y económico, con el objetivo de llegar a un sistema socialista de mercado. China va más allá en esa misma senda. Asesorada, entre otros, por el ideólogo del neoliberalismo y padre de la Escuela de Chicago Milton Friedman, ya está emprendiendo reformas que tienden a pasar al capitalismo sin abandonar el control autoritario. Friedman dice que la doble vertiente funcionó "con éxito" en el Chile de Pinochet. Al presidente español Felipe González le entusiasmó la idea hasta el punto de proclamar en su viaje a China en 1985: "Gato blanco, gato negro, da igual; lo importante es que cace ratones".

El mandatario soviético, aperturista convencido y mucho más popular fuera que dentro de la URSS, ordenó la retirada de la guerra de Afganistán y emprendió cumbres con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, para limitar las ar mas nucleares y poner fin a la Guerra Fría. Tras Reagan, llega George H. W. Bush. Es él quien se encuentra en la Casa Blanca ese noviembre de 1989. Al año siguiente, por cierto, en agosto, promovió la primera guerra del golfo contra el Irak de Sadam Huseín, tras la invasión de Kuwait.

Junto a Margaret Thatcher, primera ministra británica desde 1979, Reagan puso en marcha una ofensiva neoliberal profunda: privatizaciones, reducción de la inversión pública (lo que llaman "gasto"), reducción de impuestos, supresión de controles al sector financiero o flexibilización del mercado laboral. Thatcher emprende en el Reino Unido, además, una cruzada contra los sindicatos, a quienes resta gran parte de su influencia. Prácticamente, los tritura.

Esa época quedó fijada como la de los grandes líderes. El socialista François Mitterrand es el presidente de la República Francesa. En España gobierna Felipe González. Jacques Delors está al frente de la hoy Unión Europea. Y en Alemania el canciller es Helmut Kohl, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que, como Mitterrand, cumplirá un largo mandato (de 1982 a 1998 en su caso).

Y así entramos en el crucial 1989. Veintiocho años después de la construcción del muro, el bloque soviético se resquebraja y las protestas empiezan a derribar barreras. Polonia tiene el primer Gobierno no comunista desde la guerra. Hungría también ha celebrado elecciones pluripartidistas, y gobierna la socialdemocracia. Checoslovaquia, sumida en huelgas, estaba a punto de sumarse a los cambios. Casi todos los países de la zona vibran en convulsiones. Se cuentan por centenares los huidos a diario por las vías abiertas. Los germanorientales salen desde el verano (partiendo de la iglesia de San Nicolás de Leipzig) en marchas reivindicativas. Del medio centenar del comienzo, han pasado a llevar hasta Berlín a medio millón de personas aquella primera semana de noviembre. Es una protesta de un civismo ejemplar e inapelable.

Crónica del 9N de 1989 en primera personaEn este contexto, decidimos pedir visados para hacer un reportaje de Informe Semanal. Preferí residir en Berlín Este para tener mejor visión de los hechos, lo que fue providencial. A pesar del clima de tensión y de que, sin duda, en las alturas se trabajaba por hacer caer el Muro y cuanto había detrás, nadie sabía que tal cosa fuera a ocurrir de inmediato. El permiso tardaba en llegar, pero se precipita el miércoles 8 de noviembre, y hemos de viajar ese mismo día. Dada la premura, llamo a la embajada española en la RDA. Me encuentro al teléfono al titular, Alonso Álvarez de Toledo, que brinda toda su ayuda para que el reportaje salga adelante, de la mejor forma posible. Es descendiente directo del duque de Alba, toda una vida en el servicio diplomático. Sin embargo, se muestra ávido de contar con pasión lo que está pasando: sabe que es algo excepcional. Algunas veces, las peripecias personales ayudan a entender cómo llega a suceder lo que sucede. Hasta para desembocar en la caída de una barrera de vergüenza que dividió una ciudad y dos mundos durante veintiocho años. Hasta para ver cómo detrás desaparece una gran potencia y ver qué pasa cuando solo queda la otra.

En la medianoche del jueves 9 de noviembre, los cuatro miembros del equipo de Informe Semanal de TVE llegamos al Checkpoint Charlie: el principal punto de acceso desde Berlín Oeste a Berlín Este. Noche fría y con niebla. Los imperturbables guardias uniformados de gris, los temibles vopos, dibujan el escenario de la Guerra Fría. Es como en las películas, pero ahora lo vemos en directo. A la mañana siguiente, la calle ofrece una imagen precisa de lo que está ocurriendo. Hay un notable hartazgo popular que se expresa en quejas: contra la corrupción de "los de arriba" o la arbitrariedad del poder; hay pocas contra una precariedad que resultaba evidente. El gran clamor, por encima de todos, apela a la falta de libertad para viajar o expresarse. Se plantean esa disyuntiva, común en tantos países, cuando no funcionan como deberían: irse o quedarse a construir una nueva sociedad. La posibilidad de llevarla a cabo quedaba muy lejos, pero al menos había que forzar cambios, decían.

Berlín Este era una ciudad sin apenas tiendas, algo sorprendente para el pensamiento occidental. Las fruterías solo vendían coles de distintas variedades. Mucho más nutridas se mostraban las librerías y las tiendas de discos, que ofertan sus productos a precios casi regalados. Las grandes avenidas, sin apenas tráfico Día trepidante de corrillos en la calle y mítines improvisados. Entrevistas con opositores que apuestan por un futuro distinto al que tampoco ven cauces. Una rueda de prensa oficial surge de repente, y te enteras al vuelo (no había móviles en ese tiempo). Será decisiva.

El politburó tiene otra reforma que ofrecer ante las protestas: una nueva ley de viajes; no la apertura del Muro de Berlín de forma inminente, como termina por decir el portavoz ofusca do. Un corresponsal en la zona, alertado desde la mesa, pregunta más sobre el acuerdo y envía a su agencia: "El Muro de Berlín se ha abierto". No es así, todavía no. Va a ser una cadena de malentendidos.

Dos horas después, nos encontramos en el puente de Bornholmer. Hemos bajado con el embajador desde su residencia, donde comentamos la apasionante jornada. A pocos metros, hay un paso fronterizo; puede ser buena idea acercarse a ver si ocurre algo. Y así fue. Hay medio centenar de personas como mucho, y ningún periodista, a excepción de nosotros. Está muy oscuro y no hay presidentes, ni bandas de música como ocurrió en Hungría cuando se abrió la frontera. Evidentemente.

Apenas pasadas las nueve de la noche, empezamos. Mi compañero Laureano González enciende el foco de la cámara, Ángel Lucas pone el micro e inicio las entrevistas. El realizador José Luis Martí permanece atento. Uno de los vopos nos exige que apaguemos las luces y nos vayamos. De forma ostensible. Está inquieto, irritado incluso. Él fue quien, en realidad, abrió el Muro. Harald Jagger, el oficial al mando, le contaría tiempo después a Álvarez de Toledo que, ante la falta de instrucciones (salvo la de no disparar, a no ser que fuera en defensa propia), decidió dar la orden: "Pueden pasar". Y pasamos. Todos. Berlineses del Este y del Oeste. Veinte años después, en una cena diplomática en Londres, una colaboradora del Departamento de Estado norteamericano le dijo al embajador que conocía los hechos: "Para ellos, el peor escenario imaginable era un choque entre ciudadanos y policías de la RDA filmado, dentro de la RDA, por una televisión occidental".

La frontera volvió a cerrarse durante una hora. Cuando se abrió de nuevo, la avalancha fue imparable. En aquel tiempo, sin teléfonos móviles ni redes sociales (ni WhatsApp, por supuesto), miles y miles de personas acudieron a la vez al Muro de Berlín de punta a punta y comenzaron a trepar y a picar. A tomar el Muro. Aquello era ya irreversible.

Un derrumbe que engrosó el capitalismoEn buena lógica, se pensó que tocaba aplicar "lo real del socialismo". Así lo escribió el entonces subdirector de El País Miguel Ángel Bastenier: "Los tanques y los partidos únicos dejan paso a la concordia y a las democracias, lo que va a transformar la correlación de fuerzas". Lo que vino, en cambio, fue lo real del capitalismo.

No se ha detallado lo suficiente la rápida reacción occidental a la caída del Muro de Berlín. La ansiaban con fervor, pero ni en sus mejores sueños esperaban que se diera ya, y menos con tal facilidad. Actúan con una presteza sin igual. Ese mismo mes de noviembre de 1989, se firma el Consenso de Washington, que será clave para el devenir de la historia. En la ofensiva neoliberal que se está extendiendo y en un texto pensado para América La tina, adapta los principios básicos por la vía de urgencia a la política global. Al cónclave que ha de aprobarlo acuden políticos y altos funcionarios, la Reserva Federal, el Banco Mundial y el FMI. Sin perder tiempo, se rubrica también su homólogo: el Consenso de Bruselas para Europa, que comienza a aplicarse a partir de 1990. Sus líneas básicas constituyen el manual de actuación del neoliberalismo; son las mismas que se vienen aplicando ya en Estados Unidos y el Reino Unido. En esa progresión, llevamos treinta años de despojo. En 1999, el demócrata Bill Clinton acude a prestar un gran servicio al proceso desregulando los mercados financieros con la abolición total de la Glass-Steagall Act de Roosevelt. Es una ley que establecía controles que habían resultado eficaces para recuperarse de la Gran Depresión que ocasionó el crac del 29. Su "modernizando los servicios financieros", así se calificó, puso los cimientos para nuevas crisis.

Intangible, el Telón de Acero era, sin embargo, demasiado opaco para mirar a través de él. Durante los días posteriores a la caída del Muro y en nuevos viajes, las pruebas de unas finanzas maltrechas se hacían palpables, al menos desde el punto de vista de la rentabilidad occidental. La economía planificada propiciaba una redistribución de la renta más igualitaria. Todos los ciudadanos tenían trabajo, casa, alimento, sanidad, servicios, educación, cultura, deporte, aunque fuera en niveles básicos, pero el país se hallaba en bancarrota. Y el "rescate" se hizo, como suele hacerse en debilidad. Un año después, en aquel doloroso desmantelamiento que se ejecutó a través de la "Agencia Estatal de Privatización de la RDA", se nos cuenta que las plan tillas están sobredimensionadas. A modo de ejemplo, Olivetti ofertaba un marco por una fábrica, a condición de que redujera su personal de doce mil a novecientos trabajadores. En menos de un año, se contabilizan ya un millón de parados en un país que no conocía esa lacra.

Los germanorientales abrazaron con fruición el consumo (casi siempre ocurre así). Cuando las dos Alemanias se reunifican (o, para ser más precisos, cuando la RFA se anexiona la RDA), la frutería ofrece un vergel, coches japoneses transitan por las calles y las oficinas bancarias han poblado el paisaje urbano. Especialmente revelador es ver máquinas expendedoras de caramelos, que los niños accionan con fruición, cautivados por la sociedad de consumo. Precios del Oeste, sueldos del Este: un tercio inferiores. Los viejos alemanes del Este lo que más añoran (dicen) es la solidaridad que había entre ellos. La relación que mantenían antes de que primara el egoísmo y los intereses particulares.

Treinta años despuésAl Muro lo tumbó la falta de libertad, por encima de ninguna otra causa. Y vamos a asistir a enormes paradojas que se filtran a través del tiempo, pero aún toca ahondar en las raíces del fenómeno que nos ha traído hasta aquí.

Treinta años después de infatigables campañas de propaganda y manipulación, los conceptos han quedado tan desvirtuados que se hace preciso repasar fuentes fiables para resituarlos. José Luis Sampedro, escritor y economista, referente esencial para mí y para muchos otros, explicaba en Los mongoles en Bagdad lo ocurrido desde el punto de vista humanista, que debería primar. "En 1989, el derribo del Muro de Berlín, seguido por el final de la URSS, liberó a Estados Unidos de la presencia de un rival potente que condicionaba sus movimientos". Así pues, la potencia norteamericana "se encontraba con las manos libres para aplicar como quisieran todo su poder". Argumentaba por qué comunismo y capitalismo no son sistemas estrictamente opuestos. Diferentes y rivales sí: uno apostaba por la igualdad, y el otro por la libertad, sin pleno éxito en ninguno de los dos casos. "El resultado es un sistema en que las cosas se estiman y computan según su precio y no según su valor, lo que lleva a desinteresarse de los sentimientos y afectos, de los deberes y hasta de los derechos humanos no cotizados. En el sistema, el dinero es la medida de todas las cosas", escribió Sampedro.

Por eso, hoy ni cabría hablar en rigor de capitalismo. Ha sido sustituido por otro mucho más feroz: el gobierno de las corporaciones y las empresas. Tampoco se podría hablar de partidos socialdemócratas, que se han convertido en socioliberales, según se ha redefinido. Los países no son empresas; ni los ciudadanos, socios con distinta participación en el negocio. Los países son una comunidad de personas, unidas para lograr mejores resultados en el bien común. Las cuentas de dividendos deben anotar la medida de nuestro bienestar y progreso, prever nuestras demandas, a cargo de una contribución común y equilibrada. Y ese es un punto que hoy cuesta entender. La visión humanista es esencial en economía. Y habría que volver a ella moderando, al menos, el mercantilismo dominante. Ese que, sacudido por cíclicas crisis, no ha resultado ser la panacea, salvo para algunos pocos.

El mundo es aún más desigual. Menos seguro. Múltiples conflictos nos han asolado durante estos treinta años. Como era de esperar. En la Europa del Este, hubo reasentamientos tan convulsos como los que llevarían a la cruenta guerra de los Balcanes. Hoy, buena parte de los Gobiernos de las antiguas repúblicas soviéticas se alinean (por el voto de los ciudadanos) con una emergente extrema derecha, xenófoba, racista y despiadada. Es el caso de Hungría, Polonia, Eslovaquia, Bulgaria o Rumanía, donde tienen poder en las instituciones, en mayor o menor grado. La posguerra fría, tras un breve periodo de concordia, tornó más compleja la seguridad mundial. Y, con la suma de causas propias, el mundo siguió en convulsión. No solo en Europa, sino también en Asia-Pacífico, en el área árabe, en América Latina. En 1994, África registró el peor genocidio en el menor espacio de tiempo. En Ruanda, un setenta y cinco por ciento de la población tutsi fue masacrada por el Gobierno hegemónico hutu. Ochocientas mil personas murieron en apenas tres meses. El prestigio de la llamada "comunidad internacional" quedó maltrecho por su actitud en esta contienda. Algunos retos posteriores ahondaron en este descrédito. A menudo, la inacción entraña culpa. Por eso sería saludable (como insiste Federico Mayor Zaragoza) una gobernanza global auténtica, una ONU eficaz. Por lo demás, nuevos muros se levantan en otros lugares del mundo, básicamente contra el hambre, la injusticia y la persecución. Y siguen sin detener a los desesperados.

El papel de Europa y de la socialdemocracia ha sido esencial en el rumbo del proceso. Y varios autores de este libro coincidimos en su responsabilidad en la debacle. La Unión Europea nace en Maastricht, Holanda, en 1992. Es un cambio de nombre y algo más. Nuevamente, la Europa económica se impuso a la Europa social. Desde el hundimiento del comunismo soviético, la izquierda europea se fue plegando al neoliberalismo, manteniendo como distintivo algunas medidas sociales. La ejecución de Grecia en 2015 fue otro hito que destacar. El abuso y la crueldad. Todo por intentar un Gobierno progresista que reparara los platos rotos del bipartidismo, caídos como piedras sobre la población. Un castigo ejemplar como aviso a otros países. Por ejemplo, a España, que tenía en Podemos un potente partido de izquierda, con opciones de gobierno en ese momento. Ocurrió también en directo, aunque ante la indiferencia de millones de personas. La UE ha pedido perdón a los griegos por ello (¿perdón?), cuando ya no hay remedio. Lástima que esa Unión Europea no muestre la misma eficacia con el auge de la ultraderecha. Es execrable que esa misma UE haya terminado cerrando los ojos ante el drama de los emigrados en busca de refugio y que deja morir en las aguas del Mediterráneo. Hemos llegado a ser veintiocho miembros de la UE. Y ahora comienza la marcha atrás con el Brexit británico.

Anoten el 1 de enero de 2005: otro día que cambió la historia, aunque sea una fecha que ha pasado mucho más desapercibida. Ese día entra en vigor la liberalización del mercado mundial (acordada previamente tras largas negociaciones) para dar paso a China. La superpoblada y férrea China, a la que se había negado el acceso por sus graves violaciones de los derechos humanos. También por eso. Es un poderoso productor y un inmenso mercado de consumidores. "Caza ratones." De todos los colores. China lo cambiará todo. Abaratará los precios y el mercado laboral, transformando las leyes del comercio. El balance de los tres primeros meses de ese primer año arrojaba,

por ejemplo, una destrucción de mil empleos diarios en el sector textil español, según descubro en otro reportaje de Informe Semanal. La corresponsalía en Pekín me envía declaraciones del portavoz de una empresa textil china: "El impacto del coste laboral en empresas como esta no es tan grande. Aquí representa un uno por ciento. A nosotros nos afecta mucho más un incremento en los precios de la electricidad en la provincia". En efecto, ahí empezó una nueva era.

Seguridad a cambio de libertadSi el cine, entre otras manifestaciones culturales, es reflejo de las tendencias de la sociedad, hubo que cambiar el registro hace treinta años. Se dejaron atrás varias décadas de enfrentar "el bien" con "el mal" que encarnaba el enemigo soviético. Ya no venían los rusos. Tenían que aparecer otros para seguir atemorizando. El miedo es el mejor instrumento de control. Los años noventa fueron, por tanto, los años del aburrimiento y de la euforia, repartidos según los barrios del mundo.

España vibraba en los esplendores olímpicos de Barcelona 92 y en el catálogo vivo del mundo de la Expo de Sevilla. Imágenes de modernidad por consolidar. Posibles. Reales. Luego, a veces, se tuerce la historia. Grandes obras convivieron con no menores corrupciones que despegaban o retomaban las viejas costumbres. Por décadas ya. Hay momentos en los que, en el fiel de la balanza, un paso lo decide todo. España puede construir otro gran parque temático: el de la corrupción endémica que impregna decisivos estamentos del Estado. Y aún no ha llegado la limpieza imprescindible.

Los años dos mil encuentran otro gran enemigo mundial, aún más inquietante: llega el terrorismo como gran dolor y foco de miedo. Conflicto en superlativo. Los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono el 11 de septiembre de 2001 marcarán otro cambio drástico en la sociedad. Otro día que da un giro a la historia. Los tres mil muertos de las Torres Gemelas serán vengados por las bombas del Gobierno estadounidense, de George W. Bush, en una cifra similar de afganos civiles. Buscando (infructuosamente) a Bin Laden, señalado como cerebro de la matanza, esos otros tres mil muertos se anotaron en la cuenta de los daños colaterales. Eran afganos que vivían en la Edad Media, con una esperanza de vida de cuarenta y seis años, y que no llegaron a ver siquiera (en las escasas pantallas de televisión de sus pueblos) ni la imagen de aquel por cuya causa se los ejecutaba. Luego llegó la invasión de Irak con un balance desolador: 600.000 irakíes muertos, más de 4.000 soldados norteamericanos también, otros 150.000 involucrados, según, entre otras fuentes, la revista científica The Lancet. Se documentaron, asimismo... notables ganancias en las empresas petroleras, de armamento y de la seguridad privada.

Hubo otros atentados. España sufrió su terrible zarpazo el 11 de marzo de 2004 (a sumar a los que nos había infligido ETA). Y cabe señalar que se reaccionó con ejemplar valentía y dignidad. Así se dijo en la prensa internacional. Y de nuevo en el verano de 2017 en Barcelona y Cambrils. El sentimiento global de temor ya ha arraigado, el que paraliza y somete. El trueque de presunta seguridad por libertad, a raíz del 11S, justificó actitudes que no mucho tiempo antes hubieran hecho estallar una rebelión. La sociedad ha ido aceptando medidas inadmisibles tiempo atrás. En una diabólica progresión: hoy traga más que ayer, ayer más que hace un año, hace un año más que una década atrás. Lo que en buena lógica llevaría a preguntarse qué pasará mañana. Hasta dónde vamos a llegar.

El miedo, un miedo soterrado, se ha instalado como barrera a la libertad de una forma apenas perceptible. Y el miedo se nutre y crece cuando se evita pensar. De ahí, que convenga detenerse un poco más en reflexionarlo... sin miedo. Los múltiples atentados yihadistas de estas décadas paralizan por su horror y arbitrariedad; sin duda, por el factor incertidumbre que se incrusta en la ciudadanía. No se repara en las fuentes que financian el terrorismo o en quienes les venden armas a los terroristas. Todopoderosos amigos de buena parte de los gobernantes occidentales practican este lucrativo negocio de dinero y poder. En su lugar, se criminalizan colores y procedencias humanas, en injusta e irresponsable actitud. Tampoco se logra interiorizar que la seguridad total no existe. Más aún, "la inseguridad está en proceso de ser convertida en el sujeto principal (quizás en la razón suprema) que moldea el actual ejercicio del poder", escribía Zygmunt Bauman. Muchos viven de ello. Deben buscarse, por tanto, caminos mucho más racionales y efectivos.

Solo faltaba otro impacto de enorme envergadura: la nueva gran crisis, en 2008. El 15 de septiembre se convierte en una fecha más que cambia la historia. El derrumbe del poderoso banco de inversión Lehman Brothers es el símbolo de una demolición en cadena. Y se refuerza la figura de otro enemigo principal: los pobres, preferentemente los extranjeros. A partir de ahí, también peligraba la seguridad económica. De quienes la tuvieran, claro, porque millones de personas seguían y siguen padeciendo pobreza severa sin que incomode especialmente a buena parte de la población. Los humanos parecen haberse especializado en mirar para otro lado. Evitan (hasta el punto de dejarlos morir) a los expulsados de sus países por el hambre, los conflictos desatados por la desigualdad, por la tiranía o por intereses espurios. Erigir el dinero como dios único acarrea tales consecuencias. Y estamos ya en la última fase de una graduación que nos alerta sobre cómo abordar el futuro. Nos impele llamativamente a mirarlo.

Las crisis, sus crisis, nuestro quebrantoEn estos treinta años, atravesamos varias burbujas que, tras inflarse y pincharse, dejaron víctimas. Desde las punto.com tecnológicas a los tigres asiáticos; desde la inmobiliaria española a las hipotecas fraudulentas (en Estados Unidos principalmente) que anticiparon la crisis de 2008. Esa crisis que obligaron a pagar a los ciudadanos. La que ha justificado otra vuelta de tuerca al cuello de las libertades. Y cada vez las cifras de la desigualdad amplían el arco.

No se refundó el capitalismo, como se prometió, sino todo lo contrario. En 2011, el semanario británico The Economist describía, sin crítica, que "Una globocracia de élite, no elegida, dicta la política mundial". Una serie de clubs exclusivos, en contacto y perfecta armonía, deciden por todos (admitía The Economist) y muestran claramente sus objetivos de lucro privado. Porque no hay contestación social, decían.

La crisis, su crisis, su excusa, su estafa, azotó con fuerza a los países más vulnerables, como era el caso de España, por sus propios fallos estructurales, pese a ser la cuarta potencia económica del euro. El drama del impago de hipotecas se vivió en carne viva en los desahucios. Pocas tragedias mayores que esa en la que falta el suelo para pisar y el techo donde guarecerse. Tras sucesivos recortes, España se convirtió en el país de la UE con el mayor porcentaje de trabajadores pobres. Con un empleo que, en estos casos, no llega a cubrir las necesidades Rememorando aquel Berlín de 1989, igual para comprar coles llega, pero no mucho más. A veces, tampoco alcanza para pagar la energía que calienta en invierno o refrigera en verano, para pagar las medicinas o la universidad. España, impregnada de neoliberalismo, recorta en investigación o privatiza la sanidad y la educación para que inversores privados hagan negocios. Eso era. Eso es el capitalismo único y sin freno. Además, en nuestro caso extorsionado por la corrupción.

Como otros países sufrieron similares calvarios, la política tradicional (conservadores y socialdemócratas) ha pagado con un fuerte descalabro su falta de respuestas efectivas, su alejamiento de la sociedad. Por primera vez, la suma de ambas tendencias no tiene mayoría en el Parlamento Europeo, pero no ha supuesto ningún cambio. Aún se atrincheran en las mismas políticas. La más perjudicada es la sociedad, que sufre las consecuencias: otra vez el regreso de los fascismos. Y no se quieren enterar.